Cascio è una località del Comune di Molazzana posta a 450 m.s.l.m lungo il versante collinare della riva destra del Serchio. Da esso si gode un vasto panorama che spazia sulla vallata dal Ponte di Campia fino a Turritecava e consente la meravigliosa visione dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Alpi apuane che sono facilmente raggiungibili dal paese.

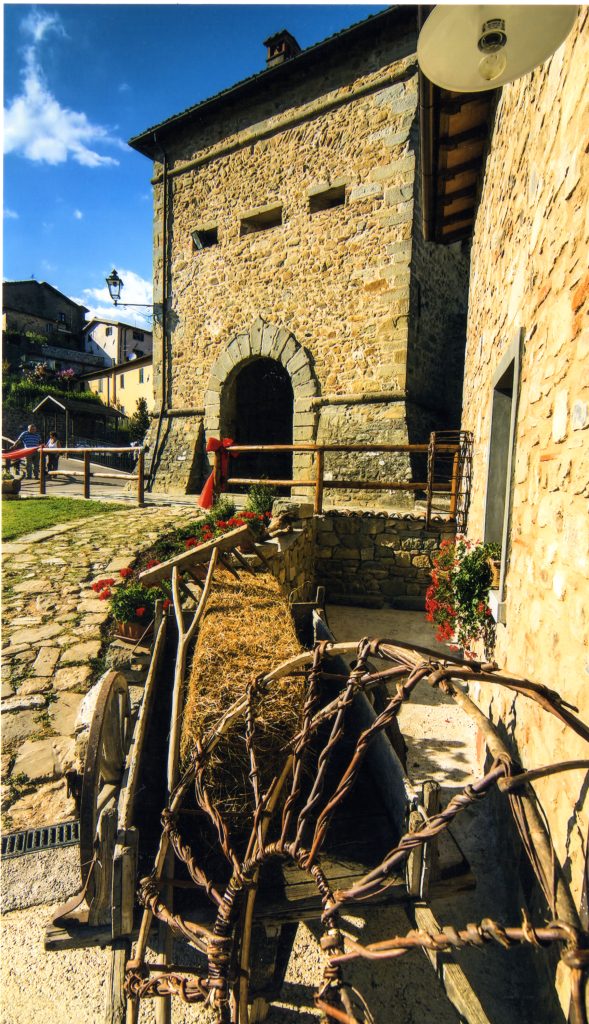

È caratterizzato da un centro storico circondato dalle mura seicentesche, e da piccoli nuclei abitati e case sparse nella campagna circostante fino al fondovalle.

Il toponimo ‘Cascio’ deriva probabilmente da Cassium, è quindi legato a quella romanizzazione di cui restano in Garfagnana numerosi esempi nella toponomastica.

La storia antica di Cascio, a partire dal secolo IX, gode di una documentazione relativamente ricca: importanti “carte”, conservate presso l’Archivio Arcivescovile e l’Archivio di Stato di Lucca permettono di conoscere alcuni aspetti della vita e dall’amministrazione del paese

Particolarmente importante era la collocazione geografica di Cascio; posto sulla sponda destra del Serchio, ben esposto e assolato, godeva di una campagna fertile, soprattutto per la produzione di vino, apprezzato fin dall’antichità e ricorrente nei contratti di allivellamento, come pagamento del canone di affitto per appezzamenti di terreno e abitazioni. La maggior parte dei terreni faceva parte di una grande proprietà latifondista di cui erano proprietari gli eredi del Longobardo Teutpert, che si sarebbero succeduti nella cattedra episcopale lucchese-Il primo documento con cui si dà a livello un terreno è dell’845.

Attraverso il territorio di Cascio, fino all’800, quando fu costruito il tronco di strada da Campia a Castelnuovo di Garfagnana, passava la principale via di comunicazione della valle del Serchio, che, partendo da Lucca e risalendo lungo il corso del fiume, portava al settentrione.

Nel XIII secolo Cascio era un libero Comune assoggettato solo all’Impero, poi come altri Comuni della Garfagnana si unì a Lucca.

Nel 1200 Lucca era al massimo dello splendore, è il secolo d’oro di Lucca che estende la sua influenza su tutta la Garfagnana . A metà del secolo successivo la città venne consegnata a Pisa ed anche Cascio come gli altri comuni della Garfagnana segue la stesa sorte.

Dopo il dominio pisano, cessato nel 1369, con la signoria di Paolo Guinigi vi fu un periodo di crescita economica e stabilità, ma agli inizi del XV secolo la città perse tutto il suo potere e molti Comuni della Garfagnana si dettero spontaneamente agli Estensi in cambio di privilegi e protezioni. Anche Cascio nel 1429. passò sotto il dominio estense , situazione che, salvo alcuni episodi, rimarrà così fino all’unità di Italia.

Sotto gli Estensi sarà costruita nel 1615 la cinta muraria in gran parte ancora conservata.

Nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento la popolazione era dedita quasi esclusivamente all’agricoltura, come piccoli possidenti terrieri, coloni, e mezzadri;.

Nonostante stesse cominciando, proprio in questi anni, il processo industriale i nostri paesi ne rimanevano esclusi ed anche per Cascio l’agricoltura continuò a rappresentare l'unico aspetto dell’economia , solo nell’ultimo quarto di secolo fu aperta una filanda dove veniva effettuata la filatura grezza della seta ed occupava manodopera femminile.

In un’economia di questo tipo la perdita di un raccolto o un’annata cattiva potevano significare la fame. Un periodo particolarmente critico si ebbe negli anni 1850/60 quando la “crittogama” attaccò le viti portando notevoli perdite nella produzione di vino che rappresentava una fonte di guadagno, in quanto, prodotto in abbondanza, veniva venduto sui vicini mercati.

La crisi che ne conseguì fu assai notevole e ne conseguì un incremento dell’emigrazione.

Molti giovani lasciarono il paese in cerca di lavori che dessero loro la possibilità di guadagnare qualcosa.

L’emigrazione intorno alla metà dell’Ottocento non era in genere definitiva, ma stagionale: se ne andavano in autunno dopo la vendemmia o in inverno, nei mesi in cui i lavori agricoli erano fermi, per tornare verso maggio in tempo per la mietitura del fieno e del grano.

A Cascio questa emigrazione stagionale era verso la Maremma e la Corsica.

La Maremma non dava la possibilità di grandi guadagni, vi facevano lavori di tipo agricolo -forestale, tagliavano boschi e facevano carbone. Questo permetteva di mantenere la famiglia, ma non c’erano i guadagni di un lavoro di tipo industriale o commerciale. L’emigrazione stagionale era un’opportunità per andare avanti, ma non permetteva di arricchirsi.

La Corsica era la meta principale dell’emigrazione di quegli anni, non solo per Cascio, ma anche per la Garfagnana.

Vi andavano i giovano sopra dai 15 anni e non vi portavano ,le donne, mentre questo per la Maremma avveniva; spesso e preferibilmente partivano in gruppo, o cercavano di andare in zone dove pensavano di trovare qualche compaesano.

Dalla seconda metà dell’Ottocento, anche da Cascio si emigrerà verso paesi più lontani in Europa e nelle Americhe, fenomeno che ha interessato anche gran parte del secolo scorso.

Nell’autunno-inverno 1943-44 il comando tedesco in Italia preparò un piano di difesa per rallentare l’avanzata degli anglo-americani dal sud verso il nord, tra cui la linea fortificata chiamata Linea Gotica che andava dal fiume Magra, tra Le Spezia e Massa Carrara, a Pesaro, interessando anche il territorio di Cascio.

Lungo la Linea Gotica, la popolazione si trovava in grande pericolo, per cui il primo novembre del 1944 a Cascio fu dato l’ordine di sfollamento. La popolazione, cercando dii portarsi dietro il salvabile si diresse soprattutto verso la valle del Serchio in direzione delle linee alleate, trovando rifugio a Gallicano, Bolognana, Pian della Rocca…

Diverse persone non vollero però abbandonare le loro case e la loro terra e rimasero in paese a rischio della vita. Il nucleo principale di questi si trovava in località Casa di Mario ed era costituito da una trentina di persone, ma qualcuno era rimasto anche in altre frazioni in condizioni di vita durissime. Inoltre frequenti episodi di sangue interessarono la popolazione civile, soldati e partigiani.

Durante i sette mesi di permanenza del fronte Cascio restò nella condizione di “terra di nessuno” nella quale si avvicendavano le opposte pattuglie e si abbatteva la tempesta delle bombe e di migliaia di cannonate.

Il 20 aprile 1945 il paese viene liberato dalle truppe alleate, lentamente la gente ritornerà, ma troverà soprattutto macerie

La situazioni si presentava davvero gravissima, il,paese era praticamente distrutto, solo alcune abitazioni avevano subito danni non letali; in piedi, malgrado le cannonate che lo avevano colpito era rimasto il campanile, la chiesa era invece diroccata e sarà riaperta al culto, solo nel 1951.

Gravi danni erano stati provocati anche all’agricoltura: il vino, principale fonte economica andò tutto distrutto. Nell’ottobre 1944 era stato possibile effettuare la vendemmia e la svina, ma poi la popolazione fu costretta a sfollare ed il vino fu preso quasi tutto dagli occupanti malgrado fosse ben nascosto. Furono anche distrutti molti tini e botti. Lo sfollamento pregiudicò anche il raccolto del 1945, infatti al rientro in paese dopo la liberazione, le viti non erano state potate e la vendemmia fu scarsa.

Il grano non era stato seminato, anche il granturco in parte marcì. Quasi tutto il patrimonio zootecnico fu rubato, salvo qualche capo che qualcuno era riuscito a portare oltre le linee.